পৃথিবীর সব সভ্যতাই শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাস সমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত। বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। প্রতিটি যুগে শিক্ষা ও সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটেছে। প্রত্যেকটি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সময়ের চাহিদা ও দাবি। সময়ের ব্যবধান এবং যুগের চাহিদার কারণে শিক্ষায় অনেক নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে। আবার অনেক উপাদান বাদ পড়ে গেছে। প্রাচীন বাংলা বলতে আমরা সাধারণত আমাদের বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবাংলাকে বুঝে থাকি। এক সময় বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান মিলে ছিল একটি স্বাধীন ভূখ-। বিশে^ এটি উপমহাদেশ নামে পরিচিত। বিভিন্ন শাসনামলে উপমহাদেশের সাথে যুক্ত ছিল আফগানিস্তান, কাজাখিস্তানসহ আজকের অনেক স্বাধীন দেশ। তখন বাংলা সাধারণত দিল্লি কিংবা কাবুলের অধীনে নিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রাচীন বিশাল এ ভূখ-ে ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছিল। ধর্মকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশে গড়ে উঠেছিল উন্নত সভ্যতা, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রম। উপমহাদেশে আজ থেকে ৩০০০ বছর আগের যুগকে বৈদিক যুগ বলা হতো। এ সময় উপমহাদেশে বৈদিক বিদ্যার প্রচলন ছিল। বৈদিক বলতে হিন্দু ধর্মের বেদ গ্রন্থের সাথে সম্পর্ককে বুঝানো হয়। বেদকে কেন্দ্র করে যে বিদ্যা গড়ে উঠেছিল তাকে বৈদিক বিদ্যা বলা হয়। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পার্থিব জীবনকে খুব কমই গুরুত্ব দেওয়া হতো। বৈদিক শিক্ষাদর্শনে আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ দর্শনে পার্থিব জীবনের চেয়ে আধ্যাত্মিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো।

এ যুগের ঠিক ৫০০ বছর পরের যুগকে বলা হয় ব্রাহ্মণ যুগ। এ যুগেও স্বল্প-বিস্তর শিক্ষাক্রম চালু ছিল। আদি মানুষের আত্মা, জন্ম আর মৃত্যু পরিচালননিয়ম জানাই ছিল এ শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ শিক্ষা সার্বজনীন ছিল না। শুধু ব্রাহ্মণ পরিবারের শিশুরাই এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো। এর বাইরে নি¤œবর্ণের কোনো গোত্রই লেখাপড়া করার অধিকার রাখতো না। নি¤œবর্ণের সকল জাতি ও গোষ্ঠি শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এ যুগ শেষ হলে শুরু হয় বৌদ্ধ যুগ। এ যুগের সূচনা খ্রিষ্টপূর্ব ৬ শতকে। বৌদ্ধশিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হতো মঠকে কেন্দ্র করে। বৌদ্ধদের ধর্ম বিশ্বাসের আলোকে গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধশিক্ষাব্যবস্থা। সময়ের চাহিদা ও উপযোগিতার কারণে তাদের মাঝে জীবনমুখী শিক্ষার প্রচলন ঘটে। ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি তারা তাই জীবন ও কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। ভারতবর্ষে মুসলিমদের প্রথম আগমন ঘটে ৭১২ সালে। মোহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু অভিযানের মধ্য দিয়ে মুসলিমগণ এ অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার শুরু করে। তারা দ্বীন প্রচারের মতোই জ্ঞান প্রচারকে ফরজ মনে করতো। তাদের আগমনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে শিক্ষা ও সাহিত্যের চিত্র সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়। মুসলিমদের জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে গোটা ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ভারতবর্ষে মুসলিমরা ব্যাপকভাবে মসজিদ নির্মাণ করে। প্রতিটি মসজিদ এক একটি শিক্ষালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। মসজিদে নামাজের পাশাপাশি জ্ঞানার্জনের কাজটি চলতো সমানভাবে। তাই মসজিদভিত্তিক পড়াশোনা ভারতবর্ষের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার চিত্রকে পাল্টে দিয়েছিল। এ শিক্ষাব্যবস্থা পৌঁছে যায় আম জনতার দোরগোড়ায়। এ ব্যবস্থায় ধর্ম ও কর্মকে কখনও আলাদা করা হয়নি। জীবনমুখী শিক্ষা থেকে এ ব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষাকে কখনও পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। এ শিক্ষাব্যবস্থা সকল ধর্মের মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মসজিদভিত্তিক এ শিক্ষাব্যবস্থা সুগঠিত রূপ পায় সুলতানি আমলে (১২১০-১২৭৬)। এ আমলে প্রতিটি ধনী বাড়ির সামনে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব মক্তবে আরবী ও ফার্সি পাঠদানের পাশাপাশি হস্তলিপিও শেখানো হতো। হিন্দু ও বৌদ্ধশিশুরাও এসব মক্তবে পড়াশোনা করতো। বাংলার শাসকগণ প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়েও অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। ১২৭৮ সালে শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা কর্তৃক সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটি ছিল বাংলার সবচেয়ে বড় মাদরাসা। এ সময় মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে ছিল আরবী, নাহু, ছরফ, বালাগাত, মানতিক, কালাম, তাছাউফ, সাহিত্য, ফিক্হ, দর্শন ইত্যাদি। মুঘল আমলে (১৫২৬-১৮৫৭) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এ পাঠ্যসূচির সাথে সংযুক্তি ঘটে। জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, কৃষি, লোকপ্রশাসন, চারুকলা ইত্যাদি জ্ঞানের এ শাখাগুলো মাদরাসাশিক্ষার সাথে সংযুক্ত হয়। এভাবেই প্রাচীনকালে মাদরাসাশিক্ষার মাধ্যমে উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার সোনালি অধ্যয়ের যাত্রা শুরু হয়।

ইংরেজ আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭) অর্থাৎ পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাদরাসাশিক্ষার পথ সংকুচিত হতে থাকে। শুরু হয় ইংরেজ শাসন। এ সময় ইংরেজরা মাদরাসার নামে বরাদ্দকৃত জমি বাজেয়াপ্ত করতে থাকে। তাদের প্রায় ২০০ বছরের শাসনামলে ৮০ হাজার মাদরাসার মধ্যে ৭৮ হাজার মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ সাল, সুদীর্ঘ ৫৬ বছর। এ বৃহৎ সময়ে ইংরেজরা উপমহাদেশে শিক্ষার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে বাংলার জনগণ মূর্খ হয়ে পড়েছিল। অবশেষে ১৮১৩ সালে সর্বপ্রথম তারা এদেশের জনগনকে শিক্ষিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে বাজেট থেকে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেয়। এ উদ্যোগ গ্রহণ করায় এ দেশের জনগণ আশার আলো দেখতে পায়। অস্তিত্বের সংগ্রামে থাকা দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রাণ ফিরে পাবে ভেবে তারা অনেকটা স্বস্তিবোধ করে। তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে খ্যাতিমান এক ব্যক্তির নাম হলো লর্ড টমাস ব্যারিংটন মেকলে। উপমহাদেশে তিনি মেকলে হিসেবেই পরিচিত। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ পন্ডিত, ঐতিহাসিক, ঔপান্যাসিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন প্রচন্ড ভারত বিদ্বেষী পন্ডিত। তিনি উপমহাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সভ্যতাকে দুর্নীতি ও অপবিত্র বলে ঘোষণা করেন। এ সময়ে ভারতবর্ষে পরিচালিত শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী ও সংস্কৃত ভাষা। তিনি ভারতে প্রচলিত ভাষাকে বাদ দিয়ে ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম তৈরীর প্রস্তাব করেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, ‘বর্তমানে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণি তৈরি করা, যারা আমাদের ও ভারতীয়দের মাঝে দোভাষী হিসেবে কাজ করবে। এরা হবে এমন এক শ্রেণি, যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু রুচি ও মতাদর্শে হবে ইংরেজ।’ সরকার মেকলের এই নীতিকেই স্বীকৃতি দেয়। সরকার সমাজে গরীবদের শিক্ষাদনের বিষয়টি এড়িয়ে যায়। শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ শুধু ধনীকশ্রেণীর জন্য ব্যয় করে। অর্থাৎ এদেশীয় বড়োলোকদের মাঝেই শিক্ষার বরাদ্দ সীমিত করা হলো। আর এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল একদল ‘দেশী ইংরেজ’ তৈরি করা। যারা শিক্ষিত হয়ে ইংরেজদের কেরানী ও চকিদার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ জাতীয় বৈষম্যের কারণে সাধারণ বাঙ্গালীরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। ফলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ভাষা-সাহিত্য ধ্বংসের মুখে পতিত হলো। ইংরেজরা পুরো উমহাদেশবাসীকে একটি মূর্খ জাতিতে পরিণত করলো। এর মাধ্যমে এদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের পুরোটাই তাদের পকেটজাত হলো। এভাবে তারা তাদের শাসনকাল প্রায় ১০০ বছর পূর্ণ হলো।

১৮৫৪ সালে তারা নতুনভাবে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে নজর দিলো। তবে এখানেও তাদের উদ্দেশ্য ছিল অধিক মুনাফা অর্জন। কারণ বিশাল উপমহাদেশ ইংরেজরা নিজেদের ছাঁচে সাজিয়েছিল। এ বিশাল সা¤্রাজ্য পরিচালনা করতে তারা প্রচুর দপ্তর খুলেছিল। সকল দপ্তরের প্রধান অফিসার ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত ব্রিটিশ। অফিস পরিস্কার ও সার্বিক দেখাশুনা করতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ কিছু পিয়ন, চাপরাশি ও কেরানির প্রয়োজন দেখা দিল। তারা সিদ্ধান্ত নিল, উপমহাদেশীয়দেরকেই এ পদে তারা নিয়োগ দেবে। তখন বাংলা, ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিকের জন্য এটিই আশির্বাদ হিসেবে দেখা দিল! এসময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি ছিলেন চার্লস উড। উল্লেখিত উদ্দেশ্য হাসিল করতে চার্লস উড উপমহাদেশবাসীর জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিবেদন পেশ করলো। এ প্রতিবেদনে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সচল করার সুপারিশ করা হলো। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার আদলে এদেশে শিক্ষাকাঠামো তৈরির কথা বলা হয়। কিন্তু এতে দেশীয় ভাষা ও শিক্ষাকে পরিহার করা হয়। ইংরেজি ও পাশ্চাত্যের পুঁথিগত বিদ্যাকেই সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অর্থাৎ ব্যাপকহারে ‘দেশী ইংরেজ’ ও ইংরেজ সরকারের কেরানি তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটে বটে কিন্তু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কারণ দেশীয় শিক্ষা না থাকায় ইংরেজি শিক্ষিতরা দেশের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে উডের প্রতিবেদনের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়লো। এসময়ে ইংরেজ সরকারের কর্মকর্তা ছিলেন উইলিয়াম হান্টার। ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারকে প্রধান করে ইংরেজ সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এটিই ছিল বৃটিশ ভারতের প্রথম সরকারি শিক্ষা কমিশন। ইতিহাসে এটি ‘হান্টার কমিশন’ নামে পরিচিত। এই কমিশন শিক্ষাক্রমে পাশ্চাত্যের পাশাপাশি দেশীয় শিক্ষাকেও অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে। কিন্তু সরকারের সদিচ্ছার অভাবে তা আর আলোর মুখ দেখেনি। এরপর ১৯১৭ সালে ড. মাইকেল স্যাডলরের নেতৃত্বে কোম্পানী সরকার আরেকটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। ইতিহাসে এটি ‘স্যাডলার কমিশন’ নামে পরিচিত। এ কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যক্রম পর্যালোচনা করা, উপমহাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন করা, ইন্টারমিডিয়েট পাশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণ করা এবং পূর্ববাংলায় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় উক্ত স্যাডলর কমিশনের প্রস্তাবনার প্রতিফলন। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন জন সার্জেন্ট। ১৯৪৪ সালে তার নেতৃত্বে গঠিত হয় ৪০ বছর মেয়াদী একটি শিক্ষা পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনায় ৬ বছরের কমবয়সী শিশুদের নার্সারি স্কুল এবং ৬-১৪ বছর বয়সীদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের পূর্বেই ভারতবর্ষ ভেঙ্গে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু’টি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান অংশের পূর্ব অংশকে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম অংশকে পশ্চিম পাকিস্তান হিসেবে অভিহিত করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, ব্রিটিশ প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা এদেশের আর্থসামাজিক ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উপযোগী ছিল না। এ ব্যবস্থায় জনগণের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো উপাদান অবশিষ্ট ছিল না। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল কেবল একদল ‘দেশী ইংরেজ’ তৈরি করে এদেশে তাদের শোষণ-শাসন প্রলম্বিত করা। ফলে বৃটিশ থেকে স্বাধীন হওয়া পাকিস্তান শিক্ষাব্যবস্থার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিলো। এক্ষেত্রে এদেশের মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকটি বিশেষভাবে বিবেচিত হলো।

১৯৪৭ সালে করাচিতে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ অধিবেশন ইসলামী মূল্যবোধকে শিক্ষার মূল চেতনা হিসেবে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে।

এ অধিবেশন শিক্ষার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারকে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে। ফলে ১৯৫১ সালে পূর্বপাকিস্তানে মাওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এটিই হলো স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা কমিশন। এ কমিশন ১৯৫২ সালে এক রিপোর্ট পেশ করে। এতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এ সুপারিশের অধিকাংশই পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়। ১০ বছরে সমগ্র পাকিস্তানে মোট ২৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ হয়। এ বছরই পূর্বপাকিস্তানে ৫ হাজার ৫৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯৫২ সাল থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চালু হয়। বর্তমানে দেশে প্রাথমিকে ৫ বছর মেয়াদি যে শিক্ষাক্রম চালু আছে, সেটি মাওলানা আকরাম খাঁ প্রণীত কমিশনেরই প্রতিফলন। ১৯৫৪ সালে পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আতাউর রহমান খান। তার নেতৃত্বে এসময় আরেকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশনে ৬ থেকে ১৫ বছর বয়সি ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। ১৯৫৮ সালে এম. এ. শরীফের নেতৃত্বে গঠিত হয় আরেকটি কমিশন। এ কমিশন শিক্ষাকে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে উল্লেখ করে। শরীফ কমিশন উচ্চতর শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। কারিগরি, প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলকশিক্ষাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয় এ কমিশন। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বানও জানানো হয় এতে। কিন্তু শরিফ কমিশনের অনেকগুলো পরিকল্পনাই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাস্তবতায়িত হয়নি। ১৯৬৪ সালে হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় আরেকটি কমিশন। এ কমিশন ছিল শিক্ষার্থীবান্ধব কমিশন। এ কমিশন শিক্ষার্থীদের নানাবিধ সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পথ নির্দেশ করে। তাদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা সুপারিশ গ্রহণ করে। ১৯৬৯ এ আইয়ুব খানের পতনের পর এয়ার মর্শাল নুর খানের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশন শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষাকে কর্মমুখী করা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা ও সুপারিশ পেশ করে। এ সুপারিশে পূর্বপাকিস্তানের বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না। অবশ্য স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম থেকেই পূর্বপাকিস্তান ছিল সকল ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত ও বঞ্চিত। ধারাবাহিক বৈষম্য ও বিমাতাসূলভ আচরণ বাঙালি মুসলমানদের জাগিয়ে ও ভাবিয়ে তোলে। ফলে শুরু হয় অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্বপাকিস্তান আলাদা হয়। অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের।

স্বাধীনতার পর শিক্ষাকে গণমানুষের উপযোগী ও উন্নয়নমুখী করতে নতুন সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ড. কুদরত-এ-খুদাকে শিক্ষা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৭২ সালে তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশন ১৯৭৪ সালে তাদের রিপোর্ট দাখিল করে। রিপের্টটি ছিল নতুন প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কমিশনটি দেশের ৭ কোটি মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে অবহেলা ও উপেক্ষা করে। ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামের প্রতি অশ্রদ্ধা রেখেই রিপোর্টটি প্রস্তুত হয়। অথচ এটা ছিল স্বাধীন দেশের প্রণীত প্রথম শিক্ষা কমিশন। প্রথম এ কমিশন দেশে ইসলামী আদর্শ বিরোধী নৈতিকতাহীন এক কালো অধ্যায় সৃষ্টি করলো। পরবর্তী সকল কমিশনই ড. কুদরত-এ-খুদা কমিশনের নীতি অনুসরণ করে শিক্ষানীতি তৈরী অব্যাহত রাখলো! কুদরত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশের আলোকে ১৯৭৬ সালে গঠিত হলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি। প্রফেসর শামসুল হুদা ছিলেন এ কমিটির সভাপতি। ৫১ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় এ কমিটি। লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কমিটি দশটি সাব-কমিটি ও ২৭টি সাবজেক্ট কমিটি গঠন করে। কমিটি ১৯৭৬, ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করে। ১৯৭৮ সালে সরকার কুদরত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। শিক্ষার সমস্যাবলি নতুনভাবে চিহ্নিত করতে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯৭৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ‘অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি সুপারিশ’ শিরোনামে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলিত কাঠামোকে তিনটি উপ-পর্যায়ে ভাগ করা হয়। পর্যায়গুলো হলো: নি¤œ মাধ্যমিক ৩ বছর, মাধ্যমিক ২ বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক ২ বছর। এরপর ১৯৮৩ সালে মজিদ খান শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু এই কমিশনের রিপোর্ট ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করেনি। আর তা বাস্তবায়নের কোনো আনুষ্ঠানিক উদ্যোগও নেয়া হয়নি। দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে গঠিত হয় আরেকটি শিক্ষা কমিশন। এ কমিশনের প্রধান নিযুক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর মফিজউদ্দিন আহমদ। এ কমিশন মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন নামে পরিচিতি লাভ করে। কমিশনের সদস্যবৃন্দ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে থাইল্যান্ড, চীন, ফিলিপাইন ও জাপান সফর করেন। এই কমিশন ১৯৮৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে। ১৯৯৭ সালের ১৪ জানুয়ারিতে জারিকৃত এক আদেশের ভিত্তিতে দেশে তৃতীয়বারের মতো আরেকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম. শামসুল হককে এ কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হয়। ৫৬ জন সদস্য নিয়ে এ কমিশন যাত্রা শুরু করে। বাস্তবধর্মী, গণমুখী ও গতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে এ কমিটি কাজ শুরু করে। এ কমিটি দেশের জন্য উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে সার্বিক চেষ্টা চালিয়ে যায়। ১৯৯৭ সালে কমিশন রিপোর্ট প্রদান করে। এই রিপোর্টের আলোকেই পাশ হয় ‘জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০’। এ শিক্ষানীতিই স্বাধীন বাংলার প্রথম বাষÍবায়িত শিক্ষানীতি। এ শিক্ষানীতির হাত ধরেই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভীত রচিত হয়। ‘জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০’ অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষা কারিকুলাম প্রণীত হয়। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এ সময়ে ইসলামী শিক্ষার উপর একটি চক্রের শ্যেন দৃষ্টি পড়ে। তখন বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসীন ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এ সরকারের একটি মহল ইসলামী শিক্ষাকে ধ্বংসের পাঁয়তারা শুরু করে। নির্বাচনকালীন এ সরকারের মেয়াদকাল ছিল মাত্র তিন মাস। তাদের দায়িত্ব ছিল শুধু নির্বাচন পরিচালনা করা, রুটিন ওয়ার্ক সম্পন্ন করা। অথচ তারা রুটিনের বাইরে গিয়ে অযৌক্তিকভাবে ইসলামী শিক্ষার উপর নগ্ন আক্রমণ করে। নেপথ্যের কুচক্রটি দশম শ্রেণির ১০টি সাবজেক্টের সবগুলোকে অক্ষুন্ন রাখে। কিন্তু ১০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষাকে ৫০ নম্বরে সঙ্কুচিত করার হীন প্রয়াস চালায়। তবে এদেশের ধর্মপ্রাণ জনগণের প্রতিবাদে তারা সেটা বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের নিমিত্তে ২০০১ সালে আরেকটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধান ছিলেন রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এম এ বারী। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার ও পরিবর্তনের সুপারিশ করে এ কমিটি ২০০২ সালে এক রিপোর্ট প্রদান করে। এ রিপোর্ট বিবেচনায় নিয়ে ২০০৩ সালে তৎকালীন সরকার আবারো একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া ছিলেন এ কমিশনের সভাপতি। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের লক্ষ্যেই গঠিত হয় এ কমিশন। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে এ কমিশন সরকারের কাছে রিপোর্ট প্রদান করে। এ কমিশন শিক্ষাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে। বিভক্ত শিক্ষাগুলো হলো: সাধারণ শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা ও বিশেষায়িত শিক্ষা। এ রিপোর্টে সর্বমোট ৮৮০ টি সুপারিশ উত্থাপন করা হয়।

স্বাধীনতার পর উল্লেখিত শিক্ষা কমিশনগুলো গঠিত হলেও শুধু ২০০০ সালে গঠিত কমিশনের শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হয়। বাকিগুলো আলোর মুখ দেখতে পায়নি। জাতীয় শিক্ষানীতিকে আরো যুগোপযোগী করতে ২০০৯ সালে সরকার আবারো একটি কমিশন গঠন করে। এ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী আর কো-চেয়ারম্যান ছিলেন ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদ। তারা ‘জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০’ নামে একটি খসড়া সুপারিশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করে। সরকার তা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষানীতিতে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে এক বক্তব্য রাখেন। এ নীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় শিক্ষাক্রম ২০১২। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতি জাতীয় শিক্ষাক্রমে প্রতিফলিত হলো না। শিক্ষাক্রমে ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবেরই প্রতিফলন ঘটলো। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হলো। বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য শাখা থেকে ইসলামী শিক্ষাকে পুরোপুরি বাদ দেয়া হলো। যুগ যুগ ধরে কলেজে মানবিক শাখায় ইসলামী শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। সেটিকে তারা ঐচ্ছিক বিষয়ে রুপান্তরিত করলো। ফলে কলেজগুলোতে এ বিষয়টি অবহেলিত এক সাবজেক্টে পরিণত হলো। বর্তমানে দেশে এ ইসলামী শিক্ষার শিক্ষকগণ গুরুত্বহীন এক অপাংক্তেয় শিক্ষকে পরিগণিত হয়ে আছেন। বিষয়টি ঐচ্ছিক হওয়ায় এখানে শিক্ষার্থী সংখ্যায়ও ভাটার টান পড়েছে। সাবজেক্টের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা লোপ পেতে পেতে এখন তলানীতে গিয়ে থেমেছে।

অন্যদিকে হঠাৎ করে কোনো আলোচনা ছাড়াই স্কুলের ‘ইসলাম শিক্ষা’ বইয়ের নাম পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তিত নাম দেয়া হয় ‘ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা’। এখানে প্রচ্ছন্নভাবে ‘ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা’ দুটো নামের মাঝখানে ‘ও’ অব্যয় সংযুক্ত করা হলো। এখানে ‘ও’ অব্যয় দিয়ে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার মাঝে সুক্ষè পার্থক্য নির্দেশ করা হলো! আর উভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে মর্মে একটি কারসাজিরও বীজ বপন করা হলো। অথচ হিন্দুধর্ম শিক্ষা ও খ্রিস্টানধর্ম শিক্ষা বইয়ের নাম অপরিবর্তিত রয়ে গেলো। এ দুই ধর্মের বইটিতে নতুন কোনো নামও দেয়া হলো না। বিষয়টি নিয়ে দেশের আলেম সমাজ কর্তৃপক্ষের সাথে মিটিং ও আলোচনার আয়োজন করলেন। কিন্তু আজ অবধি সেটির কোনো সমাধান হয়নি। বিষয়টি সে অবস্থায়ই রয়ে গেছে। দেশব্যাপী এখনও আলোচনা সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে। ইসলামী শিক্ষার শিক্ষকগণ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদি এখনও চলমান রয়েছে। সমাধানের আশায় কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দিয়ে ভূক্তভোগিরা অপেক্ষার প্রহর গুনছেন।

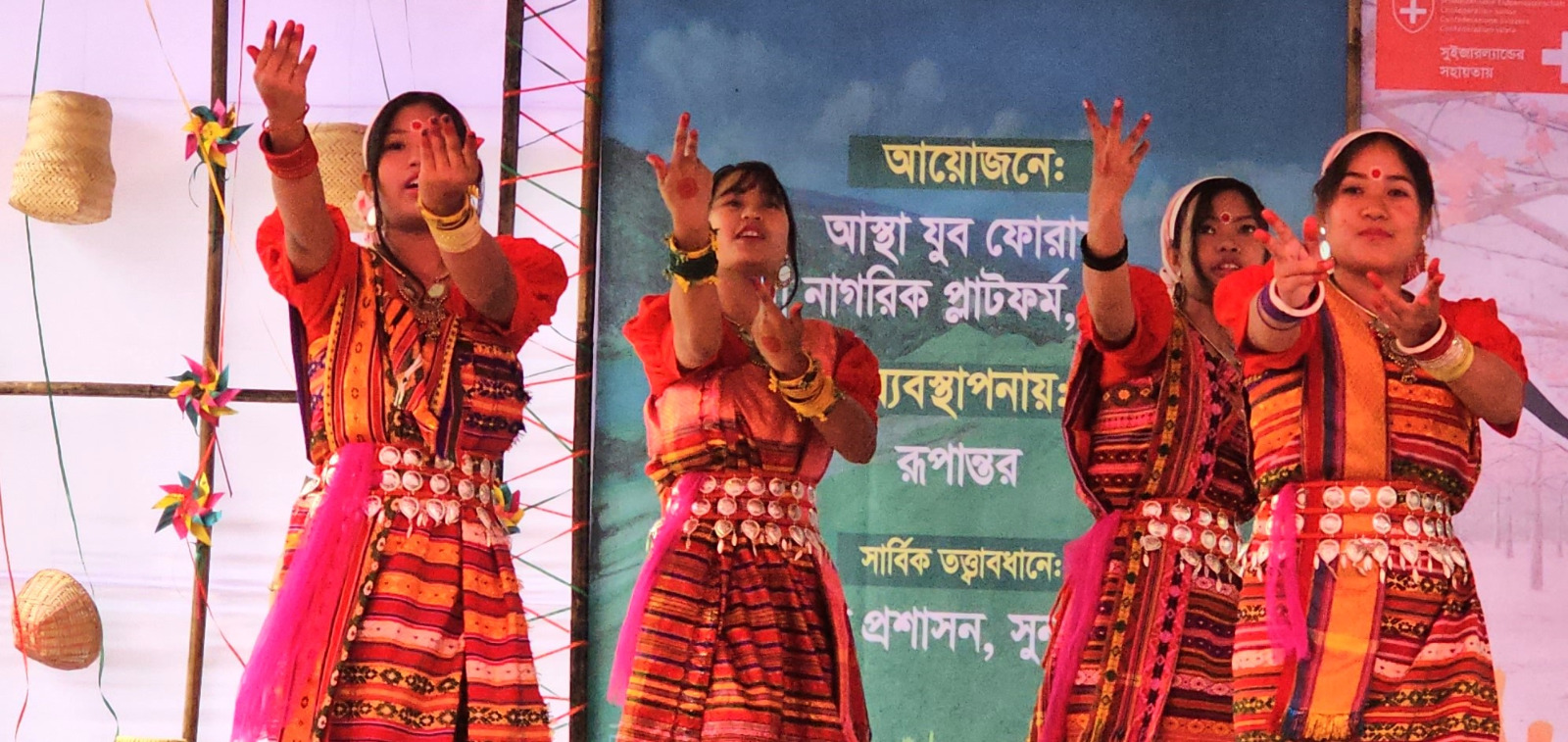

নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ১০ ধরনের শেখার ক্ষেত্র ঠিক করা হয়েছে। এগুলো হলো ভাষা ও যোগাযোগ, গণিত ও যুক্তি, জীবন ও জীবিকা, সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব, পরিবেশ ও জলবায়ু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি। প্রাক-প্রাথমিকের শিশুদের জন্য আলাদা বই থাকবে না, শিক্ষকেরাই শেখাবেন। বরাবরের মতো দুষ্টচক্রটির চূড়ান্ত পদক্ষেপ ছিল ধর্মীয় শিক্ষাকে পাঠ্যসূচি থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেয়া। চক্রটি এ পর্যায়ে এসে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শতভাগ সফল হয়। বর্তমানে ২০২২ সালের নতুন শিক্ষাক্রমের সিলেবাস থেকে ‘ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা’কে বাদ দিয়েই তবে তারা ক্ষান্ত হয়েছে। ফলে ২০২৩ সাল থেকে বোর্ড পরীক্ষায় ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে আর কোনো পরীক্ষা হবেনা। ইসলামী শিক্ষাকে সিলেবাস থেকে চিরতরে কবর দেয়া হয়েছে। বোর্ড পরীক্ষায় ধর্ম শিক্ষা বহালের দাবীতে ইসলামী শিক্ষার শিক্ষকগণ এখনও পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন।

চক্রটি ঘুরেফিরে ধর্ম হিসেবে শুধু ইসলামকেই আক্রমণ করে চলেছে। হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টানধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম তাদের হাতে পূর্ণভাবে নিরাপদ রয়েছে। বিপরীতে মুসলিম, ইসলামধর্ম ও এর শিক্ষাকে কাটা-ছেঁড়া অব্যাহত রেখেছে। দেশবাসী যখন একটি সুন্দর সমাধানের প্রহর গুনছেন ঠিক তখনি কর্তৃপক্ষ শিক্ষায় আবারো বড়ো ধরণের পরিবর্তনন আনলো। ২০২২ সালের ৩০ মে গৃহীত হলো ‘রুপকল্প ২০৪১।’ এ লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় বড়ো রকমের পরিবর্তন এনে পাশ হয়েছে নতুন ‘শিক্ষানীতি ২০২২।’ এ শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নতুন এই শিক্ষাক্রমে এখনকার মতো এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শুধু দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর ভিত্তি করে এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে দুটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি বর্ষ শেষে বোর্ডের অধীনেই এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর এই দুই পরীক্ষার ফলের সমন্বয়ে এইচএসসির চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। এ ছাড়া নতুন শিক্ষাক্রমে এখন থেকে শিক্ষার্থীরা দশম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন সিলেবাসে পড়বে। আর একজন শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক না বাণিজ্য বিভাগে পড়বে, সেই বিভাজন হবে একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে। ২০২২ সালের শিক্ষাক্রম প্রণীত হলেও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ের কোনো সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি। দেশের আম জনতা এখনও পর্যন্ত একটি সম্মানজনক সমাধানের অপেক্ষায় আছে। ঠিক এমতাবস্থায় আমাদের সন্তানদের হাতে এসে পৌঁছে গেছে ২০২৩ সালের পাঠ্যবই। নতুন বইয়ের নতুন সিলেবাস দেখে দেশবাসী অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়! কর্তৃপক্ষ দেশবাসীকে রীতিমত বুড়ো আঙ্গুল প্রদর্শন করলো। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, নতুন প্রকাশিত এ সিলেবাসে ধর্মীয় শিক্ষাকে কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি নির্বাসনে পাঠালো! বইয়ে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিধানকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করলো। ৭ম শ্রেণির ‘ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান’ বইয়ে ইসলামের অলঙ্ঘনীয় বিধান পর্দাকে কটাক্ষ করা হলো। একই বইতে ইসলাম ব্যতীত বিভিন্ন ধর্মের শাসনব্যবস্থার ইতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো। হরোপ্পা ও মহেঞ্জাদারো সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হলো। এ সভ্যতার কৃতিত্ব ও সাফল্য বর্ণনা করা হলো। অসংখ্য মন্দির, মঠ ও দেবদেবীর ছবি দিয়ে বই ভরে দেয়া হলো। ভক্তবৃন্দের নগ্ন ও অর্ধনগ্ন ছবি প্রকাশ করা হলো। বিপরীতে মুসলিম কীর্তি ও সভ্যতাকে গোপন করা হলো! উপমহাদেশে দীর্ঘ প্রায় ১ হাজার বছরের মুসলিম শাসনব্যস্থাকে হেয় করা হলো! ষষ্ঠ শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি’ বইয়ে বাউলগান, পুতুল নাচ, ঢোল, হারমোনিয়াম ইত্যাদিকে সংস্কৃতির মূল উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। নতুন এ সিলেবাসে দাঁড়িকে কটাক্ষ করা হলো! এক্ষেত্রে দাঁড়িওয়ালা বাদরকে দাঁড়িহীন বাদর দ্বারা অপমান করার গল্প সাজানো হয়েছে।

নতুন বইয়ের পাঠ্যক্রমে সম্পূর্ণভাবে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করা হয়েছে। যৌন বিকৃতিকে স্বাভাবিক করে তুলে ধরা হয়েছে। সমকামিতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ পাঠ্যবইয়ে বিবর্তনবাদের মতো একটি অগ্রহণযোগ্য মতবাদ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য জনতার দাবী ও প্রতিবাদের মুখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে বিতর্কিত এ বিষয়গুলো প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সিলেবাসে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা, এর ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করা হয়েছে। মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা ১৫টি। এর মধ্যে সাধারণ বই রাখা হয়েছে ১১টি। আর ইসলামী ও আরবী বিষয়ের উপর রাখা হয়েছে মাত্র ৪টি বই! মুসলিম জাতির জন্য এটি অত্যন্ত দুঃখজনক, উদ্বেগজনক ও হতাশাজনক একটি ব্যাপার।

একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে সে জাতির সমাজ, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, বাস্তবতা ও প্রয়োজনবোধের ওপর ভিত্তি করে। তবেই সে শিক্ষাব্যবস্থা জাতির জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির আদর্শ সোপান হিসেবে কাজে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে জাতিসত্ত্বার উল্টো দর্শনকে কেন্দ্র করে। স্বজাতির প্রয়োজন ও বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে তৈরী হয়েছে আমাদের শিক্ষা কারিকুলাম। এ ব্যবস্থায় ভিন্ন জাতির দর্শন অনুকরণ করা হয়েছে। আর এটি অনুসরণের মাধ্যমে নি¤œ জাত থেকে উঁচু জাতে ওঠার মিথ্যা কসরত চালানো হয়েছে। এর মাধ্যমে জাতীয় হীনমন্যতা ও মানসিক দাসত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে। এ ধরনের শিক্ষা জাতির বৃহৎ কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। ইতিমধ্যেই এ শিক্ষার ফলাফল প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। এর মাধ্যমে জাতীয় অর্থ, শ্রম ও মেধার অপচয় ঘটেছে। দেশের কোটি কোটি তরুণ আজ বিপথগামী হয়েছে। দেশের অলিতে-গলিতে কিশোর গ্যাং সৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীর শতকরা ৮৪ ভাগ তরুণ-তরুণী পর্ণোগ্রাফীতে আসক্ত হয়েছে। মধ্যবয়সী বুড়ো-বুড়িরাও এর ছোবলে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। গোটা জাতি আজ অনৈতিক অস্থিরতার চরম সীমা অতিক্রম করেছে। সাগগ্রিকভাবে জাতির সুকুমার বৃত্তি ক্ষয়িষ্ণু ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবস্থাদৃষ্টে বলা যায়, দেশে মেকলে ও উডদের পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে। আমরা সত্যিই রক্তে ও বর্ণে বাঙ্গালী হলেও চিন্তা ও চেতনায় খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছি। আমরা আশ্চার্যভাবে লক্ষ্য করছি, দুইশো বছর পূর্বে লর্ড ও মেকলেসহ বিদেশি ইংরেজরা যা করতে পারেনি, স্বাধীনতার পর ‘দেশীয় ইংরেজরা’ সেই কাজ করে দেখালেন সফলভাবে! আজকে সময়ের চরম চাহিদা হলো, জাতিসত্ত্বার বাস্তবতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে আমলে নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় সংশোধনী আনা। তা না হলে বাঙ্গালী-মুসলিম জাতিসত্ত্বার শিকড় নড়বড়ে হয়ে যাবে। সামাজিক বন্ধন যেটুকু আছে সেটুকুও ভেঙ্গে পড়বে। ধর্ম, জীবন ও স্বাধীনতাবিমুখ একটি প্রজন্ম তৈরি হবে, যা আদৌ কাম্য হতে পারে না।

লেখক: অধ্যাপক, দা‘ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ^বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ড. মো. কামরুজ্জামান

ড. মো. কামরুজ্জামান